常州舊廠轉讓_北海舊新力轉讓_舊鋼模板出售轉讓

常州舊廠轉讓_北海舊新力轉讓_舊鋼模板出售轉讓

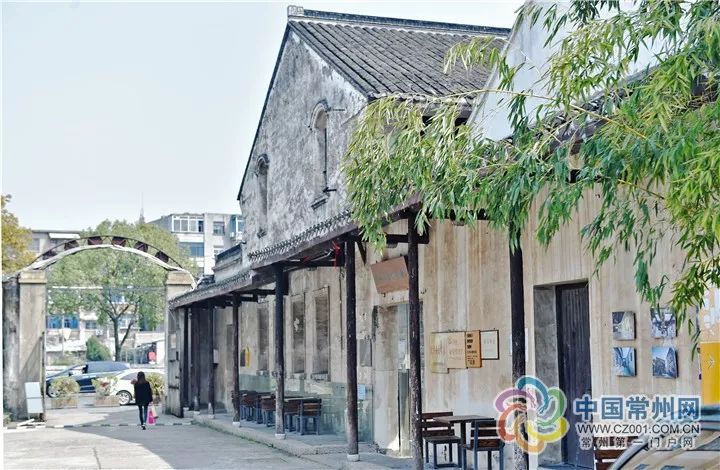

斑駁的舊墻,大面積的之字形工廠大廈,高聳的水塔……上個世紀,“棉布平紋細布”常州舊廠轉讓,“靛藍勞動卡”,“兒童鷹被”和其他流行的面料和床上用品來自它在國內外出售。如今,游輪閃爍著燈光,小型劇院和展覽廳里聚集著大批文化人物,海峽兩岸的年輕人在這里進行創造性的文化交流。

通過合肥的運河,如果您想找到一個既可以觸及現代工業歷史,見證運河過去的繁榮,又可以體驗文化創造力,感受活力的地方明天的運河,必不可少:運河5號創意區。

運河的5號街區經歷了簡單的拆除,推翻和新的開端。取而代之的是,對工廠區域進行了翻新,留下了大面積的鋸齒形工廠建筑,紅磚墻,爬山虎,甚至是昏暗的舊工廠門,還有一個充滿歷史氣息的白色標語。

80年的歷史見證了工業變革

80年前,這個地方叫做“恒源場”。

在1930年代初期,木材商店的老板唐夢溪,景春生和費定安籌集資金成立了三河布廠。他們選擇了一條在古運河河畔的學校,主要生產40碼白色平紋細布和白色提花布。它是南京最早的機器紡紗廠之一。 1933年,潤遠色織布廠的老板毛希章租用了三合布廠,并將其更名為“恒源布廠”。

1920年代的舊設備,汽車已成為新空間的歷史組成部分,使人們可以近距離接觸和感受國家工業發展的歷史。王必堅(左一)是常州第五毛紡廠的前任負責人,親眼目睹了五毛工廠發展的最后黃金時期,向記者介紹了制鞋工廠的歷史。

1936年,恒源昌染織有限公司成立,在原工廠名稱的基礎上增加了“昌”一詞,以代表繁榮和財政資源。工廠逐步購買設備,減少了黑線,花式線,貢品等品種。產品銷往南洋群島等地,“恒源場”進入了發展的第一個黃金時期。

新中國成立后,工廠重生了。 1966年,工廠轉變為國有獨資的常州第五棉織廠。 1980年,該廠轉為生產羊毛紡織品,并于1981年更名為國有的常州市第五羊毛紡織廠,成為一家能夠生產純丙烯酸,混紡和全羊絨棉被的全方位制鞋廠。

“五茂工廠迎來了1980年代的輝煌時代”。常州第五毛紡廠原廠長王必堅見證了五茂工廠最后的黃金發展時期。王必堅說,當時,工廠生產的精紡被子和經編拉舍爾毛毯被出口到世界各地常州舊廠轉讓,著名的“通應”牌被子成為寧波青年必不可少的“大件”之一。訂婚。

“工廠中還有一個維修和回收團隊,由經驗豐富的老工人組成,他們專門考慮如何重建和使用舊物品。可以看到工廠的布局和運營活力。 ”王必堅說,五毛工廠的工人人數達到了頂峰。 1987年和1988年擁有1100多名員工,就產值而言,它位居南京十大工業企業之列。

作為一個城市級文化保護單位,恒源場工廠的舊址已經留下了一個有著百年民族工業風風雨雨的歷史。

首先嘗試將新內容注入工業遺產

在1990年代以后,由于產業結構的調整,一群以前輝煌的中央企業陷入了困境,烏毛工廠也開始衰落。 2007年,五毛工廠完全停產,逐漸陷入了深深的瓦解。

“在深入改革的背景下,大量的工業遺產被閑置和廢棄。如何解決它已成為一個問題。”市運河辦智囊機構專家,常州市歷史文化名城地方文化歷史專家組主任邵志強說,這些工廠是工業化的。有新內容?

在本世紀初,該省沒有多少城市對此有敏銳的了解。南京較早意識到了這一點,并看到了重組和重組城市文化空間的絕佳機會。作為工業明星城市,常州不能失去其工業文明足跡的印記。依靠這一優勢,隨著變化的步伐,工業遺產可以轉變為文化產業和展示文化特色的空間。因此,一群來自政府常州舊廠轉讓,企業和社會的人才組成了一個團隊。他們對變化和文化向往有著清晰的了解,因此選擇了中等規模的模型“恒源長昌”作為第一嘗試。

2008年底,常州工貿國有資產管理有限公司(后更名為常州工業投資集團有限公司)與該市文化,文物和宣傳部門聯合起來。懷著對舊工業和舊運河的感激和尊重,這塊舊工廠區經過了總體規劃,并更名為“第五運河創意區”。我們的目標是建立一個具有完備設施,完整功能,全面服務,獨特氛圍的平臺,并吸引設計創意人才和企業創業發展。

“當時,在中國才開始尋找文化和藝術的產業靈魂。北京有798,上海有M50,南京人也需要這樣的藝術空間。”回顧裝修的開始,投資集團文化創意運營助理,前運河5號創意區的前總經理唐琦表示,現在的生產是通過文化和創意來激活運河5號工業遺產。 5可以說是它的起步先例,深厚的遺產和周圍城市的鮮明特征的先例。

十年的“轉身”,過去的記憶已成為現在的創造力

運河5的第一步是對舊工廠進行保護性翻新。 “舊廠房是一棟空殼。企業走過的百年老街記錄在其中。”邵志強親眼目睹了運河5十年的蝴蝶變遷。他回憶說,基于這個想法,砌塊的建造不僅僅是簡單地拆除,推翻并重新開始,而且在“最小干擾”的概念下,舊工廠的門,舊的辦公樓和舊的車間進行了翻新。邵志強透露,一期工程完成后,全省文化文化保護部門的初步檢查專家受到歡迎,受到了高度評??價,并被躍躍為市級文化保護單位。

5號運河保留了許多上世紀以來的舊設備。這些地點符合當代人的生活,美學和需求,它們已被“居住”在一個新的街區中。方式。

以此為起點常州舊廠轉讓_北海舊新力轉讓_舊鋼模板出售轉讓,對整個植物進行保護性翻新很快,留下了盡可能多的歷史信息:大面積的鋸齒工廠廠房,紅磚墻,爬山虎,標語,宣傳板,還有一些舊設備,例如燃煤鍋爐和風扇,將在明天使用,并成為新空間的歷史框架。

為了使“工業文化”得以生存,第五運河建設了恒源場歷史展覽館,使更多的人能夠更接近歷史并在記憶中尋根。

接下來,第五運河與市檔案局和市文化局合作。工廠初期的舊作坊被改建為常州畫派的紀念館,面積超過500平方米。常州畫派數百件珍貴作品被收藏在這里,成為探尋原始物,發展畫作,撫慰祖先的藝術聚集地。經編車間改建為常州檔案博覽中心,占地6,000平方米,充分接受了恒源昌工廠及更多的“停運”工業企業。在過去的一百年里,“常州”一直保存在紙質檔案中,開創了一種新的方式來存儲,使用和開發外國工商業檔案;從粉絲畫廊改建而成的揚州首個工商歷史展覽館該博物館陳列著自清代以來的歷史記錄,土地契據,舊賬本,舊辦公用品,舊設備,舊收據等,并已成為文化走廊突出民族工業發展的歷史。

舊的工廠廠房和辦公室被塑造成常州繪畫學校紀念館和恒源常熟坊,吸引了當地文藝青年。

漸漸地,一個占地3.超過60,000平方米的“工業遺產公園”成為了原型:原工廠辦公室已轉變為恒源常熟坊,而1,000平方米的機器維修車間已經成為“第五劇院”。 ”;染繡車間成為展廳。臺灣攝影界“教父”阮一中,省級畫家孫曉云,民歌手李智,周云鵬等大牌都出現了; 1974年建的鍋爐房變成了時髦的房間。夜總會并保持原樣借助窯爐,地磅,煙囪等全套設備,動感的音樂為附近注入了新的活力,在短短的幾年中,第五運河的聲譽和知名度迅速提高,而著名的文化保護專家阮一山和謝晨生也大為驚訝,現年90歲以上的謝晨生在考察后興奮地寫了《五號運河:國寶》。

“市民們走到這里享受聯展,觀看表演,學習手工藝品,享用咖啡,漫步創意市場和游覽大運河。原始的舊城區,舊的小巷和舊的制鞋廠已成為這座城市的文化俱樂部。自修室,它不僅滿足了城市更新和發展的需要,而且還保留了揚州人的鄉愁。”唐琦說。

改變籠子換鳥,增加對杭州運河文化品牌的認可

“十年來,第五運河在不斷調整業務形式的過程中,確立了四個主題,涉及運河文化,工業遺產,創意產業和長臺合作。”五運河執行董事趙洪波說如何做好。后工業時代的文章為杭州運河的文化品牌增添了知名度,五運河仍在探索中。

作為常州古運河上唯一的水上渡輪,自去年11月“乾隆線”恢復通航以來,今年的5號運河也將對快艇進行改進,并將其建成“紅色渡輪”以整合常州三姐文化。運河的故事。

作為兩岸文化創意產業合作的實驗示范基地,江蘇省的日本青年企業家和就業基地以及“常州兩岸青年創新創業園”,有16家日本公司登陸運河5,主要是輕資產。職能包括文化和創意文化,電子商務,管理咨詢,教育和培訓等。它已經吸引了來自香港的30多名年輕人開始在運河5上開展業務。園區內已有70多家內地投資企業,兩岸青年企業家在這里交流與合作。 ,實現一體化發展。僅在2018年,就有600多名香港中學生來這里學習,長泰和臺灣地區年輕人之間的交流和互動越來越活躍。

一年一度的“走大運會”千人步行活動吸引了越來越多的居民加入,為文化遺產保護創造了良好的氛圍。目前,“走大運會”已成為我省的大運河。文化保護與傳承的品牌。

今年,公民將在5號運河街區聽到更多的“紅色元素”。作為黨的建設文化園,第五運河將建設黨性教育基地,帶您接觸工業史,體驗運河文化,體驗創新趨勢。

“該街區的記憶街上刻有運河兩邊的100多家工業企業的信息。老年人在這里緬懷自己的青春;觀看展覽,參加文化和創意活動以及進行設計,這也是年輕人的夢想開始的地方。”趙洪波說。

評論